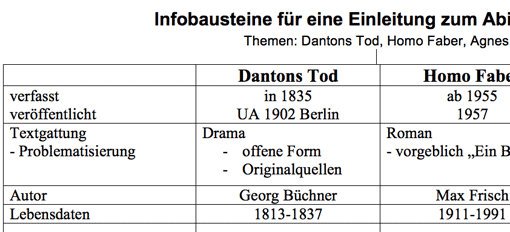

Deutschunterricht

Muster-Essay »Mobiler Autoismus« 09.02.2018, 12:03

Ein perfekter Muster-Essay für den Oberstufenunterricht im Fach Deutsch. Eignet sich wunderbar zur Klausurvorbereitung (auch: Abitur-Vorbereitung, sofern Essay ein Abi-Thema ist), zur Demonstration wesentlicher Aspekte des Essays - oder einfach zum genussvollen Anregen der automobilistischen Gehirnareale.

a) Herrn Thomas Vašek (Magazin Hohe Luft) für die Erlaubnis, den Text zu übernehmen! und

b) Db@JKG Bruchsal für den Tipp und die Ideen für die Anmerkungen!

Der Essay »Mobiler Autoismus« ist ein eher philosophischer Text über den vom Aussterben bedrohten deutschen Fetisch des Automobils und Kult des des Autofahrens. Dieser - hoch aktuelle - Themenkomplex wird fundiert, scharfsinnig und originell seziert, womit wir ein äußerst gelungenes Musterbeispiel für die Schreibform »Essay« haben.

Hier finden Sie:

- Zum Ausdrucken oder Bearbeiten für den Unterricht: Essay von Thomas Vašek: »Mobiler Autoismus« (PDF, 4 Seiten) - gekürzte Version für den Unterricht wie erschienen auf Weser-Kurier 30.11.2017: Essay - Mobiler Autoismus: Der Deutsche und sein Auto

- Vollständige Version des Essays, wie in der Philosophie-Zeitschrift »Hohe Luft« (06/2017, S. 14-22) erschienen: Thomas Vašek: »Mobiler Autismus« (PDF)

- Hinweise für den Deutschunterricht

- Ganz unten: Essay »Mobiler Autoismus« als Text auf dieser Seite

Behandlung des Muster-Essays im Deutschunterricht

Steht in Ihrem Bundesland das Thema Essay auf dem Abiturspeiseplan, eignet sich der Text perfekt für die Vorbereitung aufs schriftliche Abitur. Hinweis: Der vorliegende Essay ist ein Musterbeispiel für den literarischen Essay (nicht für den wissenschaftlichen Essay). Er eignet sich für Oberstufenklassen.

Eine Sammlung wichtiger Fragen zum Bearbeiten der Essay-Aufgabe im Abitur findet sich auf dem Lehrer/innen-Fortbildungsserver Baden-Württemberg: FAQs - Essay (PDF) Zielgruppe ist dabei das berufliche Gymnasium; der einzige Unterschied zum allgemein bildenden Gymnasium besteht lediglich darin, dass dort keine Abstracts verfasst werden müssen - ansonsten gleiche Anforderungen.

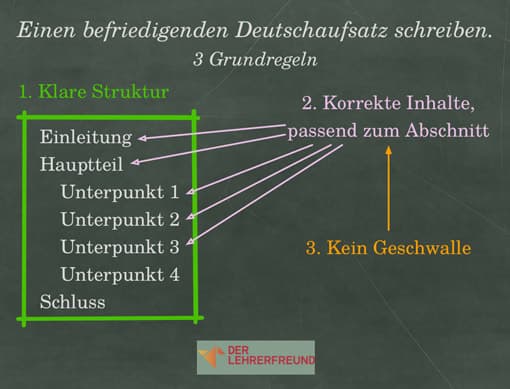

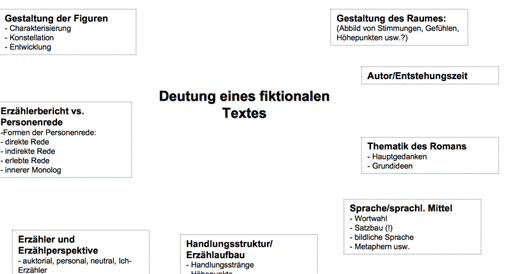

Beim Lesen des Muster-Essays müssen wir uns darüber klar sein, dass die Messlatte ziemlich hoch liegt. Im Deutschunterricht wollen wir an diesem Essay deshalb vor allem einige zentrale Merkmale essayistischen Schreibens exemplarisch zeigen. Wir können zusammen mit den Schüler/innen bspw. folgende Punkte herausarbeiten (die Liste ist definitiv nicht vollständig):

Einleitung

Jede zweite Essay-Oberstufenklausur dürfte mit dem unsäglichen »Jeder kennt …« beginnen; fast ebenso häufig wurden Deutschkorrektoren von »Wer hat nicht schon einmal …« oder gar »Eine Studie hat gezeigt …« eingeschläfert, noch bevor die Kappe vom Rotstift gezogen war.

Statt dessen katapultiert uns der Autor unvermittelt auf den heißen, bebenden Asphalt einer deutschen Autobahn, wo sich lichthupende »Kampfpiloten« erbitterte Duelle liefern:

Eine Autobahn, irgendwo in Deutschland. Auf der linken Spur Fahrzeuge, die, einander permanent überholend und wegdrängend, in rasender Geschwindigkeit und mit drohend blinkender Lichthupe wie Geschosse über den Asphalt donnern. Darin: brave Bürger, die sich für die Dauer der Fahrt in Kampfpiloten verwandelt haben.

Kennen wir alle - und bekommen es trotzdem in einer in einer neuen Perspektive vorgesetzt. Wenn das mal kein sauberer Anfang ist!

Sprachwitz und Rhetorik

Im Text finden wir originelle Metaphern und Vergleiche, die unseren Geist auf die wesentlichen Inhalte lenken - in schlechten Essays dienen solche sprachlichen bzw. gedanklichen Figuren meist einer dem Selbstzweck verschriebenen Komik.

»Autoismus«, die »Zylinder eines Verbrennungsmotors«, der »Blick durch die Frontscheibe«, ein »rollender Computer« und ein »Held hinter dem Lenkrad« - all das passt perfekt zum Thema, ohne dabei gekünstelt oder aufgesetzt zu wirken. Wir müssen unwillkürlich darüber schmunzeln, wie passend hier die fast schon traurige Wahrheit sprachlich und gedanklich neu verpackt wird, ohne das uns eine Flut von halbherzigen Sprachwitzen auf die Nerven geht.

Dann auch wichtig der Hinweis: Wir brauchen rhetorische Mittel da, wo wir den Leser anregen, packen, manipulieren wollen. In einem mittelmäßigeren Essay würden wir vielleicht lesen:

Die Digitalisierung ist die Lithium-Ionen-Batterie, die das Fließband umpolen und in die andere Richtung laufen lassen wird: der letzte stinkende Rauch, dann steigt die Spannung, mit den letzten Prozent des Akkus ein Blitz in die die aufgeladene Ursuppe - die unter Starkstrom schließlich das Fortbewegungsmittel der Zukunft hervorbringt: das Elektroauto.

Und wir fragen uns, warum so viel Witz und so viel schlechte Rhetorik für eine einfache Sachinformation. Thomas Vašek realisiert das so:

Das Elektroauto steht nach Ansicht vieler vor dem Durchbruch[.]

Man kann auch mal ohne Rhetorik.

Strukturierte, verknüpfte Gedankengänge

Der Autoismus-Essay ist hochgradig strukturiert - sowohl in seiner Gänze als auch in seinen Teilen. Schnörkellos führt der Autor uns zum Punkt und benutzt Beispiele und Belege (s.u.), die uns das Verständnis erleichtern:

Es ist von großer Bedeutung, dass das Automobil in einem Land erfunden wurde, in dem man es nicht zwingend brauchte. In Deutschland musste man keine gigantischen Distanzen in der Wildnis überbrücken wie in den USA. Als Carl Benz 1886 den Benz-Patent-Motorwagen Nr. 1 erfand, gab es in Deutschland eine gut ausgebaute Eisenbahn – und bereits das Fahrrad für den Nahverkehr. Schon in den Anfängen stand das Automobil für Freiheit und Unabhängigkeit, es war ein Symbol für Modernität.

Dann geht es in den nächsten Absätzen weiter: Das Freiheitssymbol verliert an Bedeutung bei den Jugendlichen, erhält Konkurrenz durch Digitalisierung und iPhone, und daraus folgt eine Veränderung der Fahrkultur, hin zu neuen Modellen der Mobilität, die dem Menschen auch noch Zeit sparen. Immer schön mit Beispielen, Zitaten, Belegen.

Sinnvoller Einsatz von Fachwissen und Zitaten

In der Regel erhalten Schüler/innen für das Schreiben eines Essays ein »Dossier« - eine Sammlung kürzerer Texte, Studien, Schaubilder, die im Essay verarbeitet werden sollen (müssen!). Also nehmen die Schüler/innen diesen Kram und bauen ihn halt ein, damit der Rotstift schweigt.

Im Essay »Mobiler Autoismus« werden Fachwissen und Zitate nicht als Selbstzweck eingebracht, sondern im Dienst des Gedankengangs und der Veranschaulichung: 1,5 Mio. Arbeitsplätze hängen vom Auto ab (zeigt uns das gewaltige Ausmaß und die Verwurzelung in der Gesellschaft); Latours »Quasi-Objekt« (die geradezu entmenschlichende Verschmelzung von Mensch und Maschine); Feenbergs Theorie (um die totale Herrschaft des Automobilsystems argumentativ herbeizuführen).

Dabei bekommen wir immer Quellen, Namen, Jahreszahlen. Nichts mit »Ich habe einmal gelesen, dass …« oder »In der Öffentlichkeit wird diskutiert, ob …« Harte Fakten in der dünnen philosophischen Luft.

Neue Perspektiven: Den Blick der Leser/in weitend

Inspirativ ist ein Text/ein Essay dann, wenn der Leser/in neue Perspektiven nicht nur aufgezeigt werden, sie förmlich in sie eingesaugt und damit eins mit dem Text wird, zum Hybridwesen aus Leser/in und Text. Im Autoismus-Essay wechselt der Autor fast jeden Absatz die Perspektive, und das hat System. Betrachten wir die ersten Absätze:

Der Autor knallt uns auf die Autobahn, und während wir noch mitten im Duell der Kampfpiloten stecken, hat er uns schon 40 Jahre in die Vergangenheit entführt, wo wir, noch heiß von der rasenden Fahrt, endlich verstehen können, warum ein Tempolimit in Deutschland einfach nicht geht. Kaum haben wir das verstanden, stößt der Autor uns mitten hinein in das Gemisch des Zylinders, verdichtete Debatte, Abgase, Kartelle, das Innerste der Nation - und haben wir die Seele des Zylinders erkannt, bekommen wir das Zitat eines Mobilitätsforschers vorgesetzt, das uns zeigt, wie sehr wir vom Auto abhängig sind.

Durch die zahlreichen, immersiven Perspektivwechsel kocht der Autor uns weich - wir können nicht anders, als fast schon willenlos seine Gedankengänge mitzugehen. Ein weiteres Beispiel:

Mit dem »Blick durch die Frontscheibe« (s.o.) setzt der Autor die Leser/in selbst ins Auto, und kaum sitzen wir drinnen, diskutieren wir über unsere Fahrweise, fast notwendigerweise über unsere eigene Fahrweise, wir, das »Quasi-Objekt« aus Mensch und Auto. Wir bekommen Angst, es kann doch nicht sein, dass wir Hybridwesen sind, Technik hat doch keinen eigenen Willen! Und prompt geht es noch einen Schritt weiter mit dem schonungslosen »Eine Technologie wie das Auto ist nicht einfach neutral«.

Kurz: Der Autor steigt aufs Gas [sorry … Das musste jetzt sein.] und rast mit uns durch Orte, Zeiten, Dimensionen und Paradigmen, ohne dass wir uns dem entziehen können. Das ist die Kunst des Essays: Zeig der Leser/in verschiedene Perspektiven, nimm sie mit und saug sie ein in deine Gedankenströme.

Der Schluss: Zukunftsausblick, Appell

Statt einer trägen Zusammenfassung gewährt der Autor uns einen Blick in eine mögliche Zukunft, indem er aufbauend auf allem Vorangegangenen eine fast zwangsläufig wünschenswerte Entwicklung antizipiert. Themen des Textes werden noch einmal kurz aufgegriffen: Autokult, Selbstzweck des Fahrens, das Rasen auf der Autobahn, Hybridwesen als Charakeristikum deutscher Autokultur.

Wohl wissend, wie schwer es für das Hybridwesen sein wird, sich von seinem technischen Part zu trennen, schließt der Essay mit - nicht ganz ironiefreiem - Trost ab: Vielleicht gibt es da etwas, was »sogar [noch] mehr Freude macht als das Autofahren selbst«.

Text: Thomas Vašek - Mobiler Autoismus: Der Deutsche und sein Auto

Tut uns leid, Goethe: Was Deutschland zusammenhält, sind keine Gedichte. Es ist das Automobil. Eine philosophische Sicht auf eine Branche in der Krise – und eine Nation, die (noch) nicht loskommt von einer alten Perspektive.

Eine Autobahn, irgendwo in Deutschland. Auf der linken Spur Fahrzeuge, die, einander permanent überholend und wegdrängend, in rasender Geschwindigkeit und mit drohend blinkender Lichthupe wie Geschosse über den Asphalt donnern. Darin: brave Bürger, die sich für die Dauer der Fahrt in Kampfpiloten verwandelt haben. Warum? Weil das Automobil für uns Deutsche Selbstbewegung, Selbstermächtigung, Freiheit bedeutet. In fast allen Ländern gibt es ein generelles Tempolimit. Nur in Deutschland gestattet man dem Fahrer, was er sonst nirgends darf – so schnell zu fahren, wie er will.

„Freie Bürger fordern freie Fahrt“ – mit diesem Slogan startete der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) im Februar 1974, mitten in der Ölkrise, seine Kampagne gegen einen Tempolimit-Großversuch auf den Bundesautobahnen. Die Parole gehört noch immer zur automobilen „Leitkultur“ des Landes, ein generelles Tempolimit gilt als politisch nicht durchsetzbar. Die Frage des Automobils ist bis heute eng verbunden mit der Frage nach dem „Deutschen“, nach unserer Identität, nach unserer Perspektive auf die Welt. Aber nun steckt das Auto – und damit das deutsche Selbstverständnis – in der Krise.

In der Debatte um die deutsche Autoindustrie verdichtet sich heute, wie im Zylinder eines Verbrennungsmotors, ein Gemisch aus zentralen Fragen unserer Zeit: Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Es geht nicht nur um Abgaswerte, betrügerische Manipulationen und Kartellverdacht, sondern auch um einen tief greifenden Wandel, der die Autonation Deutschland in ihrem Innersten trifft. „Deutschland hat das Auto erfunden, perfektioniert und sich emotional und ökonomisch davon abhängig gemacht“, schreibt der Mobilitätsforscher Stephan Rammler in seiner Streitschrift „Volk ohne Wagen“.

Das Auto ist das Kultobjekt der Deutschen

Welche Bedeutung das Automobil für die Deutschen hat, zeigen die nackten Zahlen: Die Automobilindustrie hat heute 800.000 direkt Beschäftigte; rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze hängen indirekt vom Auto ab. Die deutsche Automobilkrise hat nicht nur eine wirtschaftliche, politische und ökologische Dimension. Sie ist auch die Krise eines nationalen Mythos, der das deutsche Selbstverständnis bis heute mitkonstituiert. Wir müssen daher versuchen, ihre tiefere Bedeutung auch philosophisch zu begreifen. Das Auto ist das Kultobjekt der Deutschen, ihr Fetisch, ihre Religion.

Vom Komponisten Richard Wagner stammt das Diktum, „deutsch“ sei es, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Wenn diese Definition zutrifft, dann ist Autofahren die deutsche Tätigkeit schlechthin. Es geht dem deutschen Autofahrer nicht primär um den Nutzen, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Es geht ums Fahren selbst. Neuwagen haben heute im Schnitt 150 PS, gegenüber 95 PS im Jahr 1995. Ginge es bloß darum, mit dem Auto einkaufen zu fahren, bräuchte man weder hohe Leistung noch ein Sportfahrwerk.

Fahren um des Fahrens willen – das ist der Blick durch die Frontscheibe, die Perspektive des automobilen Subjekts, sein „Autismus“. Das ist bis heute auch die Perspektive der deutschen Automobilindustrie. Aber ein Auto ist noch viel mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist Lustobjekt, Designikone, Statussymbol, materialisierte Freiheit – und oft alles zugleich.

Normalerweise denken wir, dass es vom Fahrer selbst abhängt, wie er fährt. Das ist die subjektzentrierte Sicht. Doch es ist eben nicht egal, in welchem Auto man sitzt. Beim Autofahren läuft eine Art Handlungsprogramm ab, bei dem wir nicht genau sagen können, wer da eigentlich agiert. Subjekt und Objekt, Fahrer und Fahrzeug bilden eine Einheit, eine Art Hybridwesen, ein „Quasi-Objekt“, wie es der französische Philosoph Bruno Latour nennt. Aber wenn das Autofahren ein solches Handlungsprogramm ist, dann fragt sich, wer oder was dieses Programm geschrieben hat.

Das Automobil ist politisch

Eine Technologie wie das Auto ist nicht einfach neutral, meint der amerikanische Technikphilosoph Andrew Feenberg. Nach seiner Theorie enthalten technische Systeme einen „Code“, der bestimmte Regeln und Routinen festlegt, in denen sich Werte und Interessen der jeweiligen industriellen Kultur ausdrücken. Das Automobil ist politisch, es hat zu tun mit Macht. Per Software lässt sich der technische Code eines Autos heute bis ins feinste Detail justieren. Wenn Andrew Feenbergs These stimmt, dann dienen alle diese Eingriffe letztlich dazu, unsere automobile Lebensform und damit die Herrschaft der Automobilindustrie zu verfestigen.

Die Herrschaft des deutschen Automobilsystems ist heute praktisch total, sie reicht von der direkten politischen Verflechtung, siehe Volkswagen, über die Lobbyarbeit der Konzerne bis zum ADAC, dem größten europäischen Verkehrsclub. Die Macht der Autoindustrie gründet auf dem sich selbstreproduzierenden System Automobil – und auf der unhinterfragten Behauptung, dass der Wohlstand des Landes von ihr abhängt.

Das Automobil unterminiert immer mehr seine eigenen Versprechen, seinen eigenen Sinn. Die Freiheit schlägt um in Unfreiheit, Flexibilität in Zwang, Geborgenheit in Bedrohung. Wenn es den Deutschen tatsächlich darum geht, eine Sache „um ihrer selbst willen“ zu tun, wie Richard Wagner meinte, dann ist die Krise des deutschen Automobils auch eine Krise der nationalen Identität.

Im Hinblick auf Wagners Diktum bemerkte Theodor W. Adorno (1903–1969) einmal, dem „Um seiner selbst willen“ sei im „unerbittlich integren Mangel an Rücksicht auf den anderen, auch Inhumanität nicht fremd“. Wenn man etwas als „spezifisch deutsch“ vermuten dürfe, so Adorno, dann sei dies das „Ineinander des Großartigen, in keiner konventionellen Grenze sich bescheidenden, mit dem Monströsen“. Vor Augen stand Adorno dabei natürlich der Weg Deutschlands in den Nationalsozialismus. Aber beschreibt seine Bemerkung nicht auch den Kern der deutschen Autoleidenschaft?

Freiheit und Unabhängigkeit

Es ist von großer Bedeutung, dass das Automobil in einem Land erfunden wurde, in dem man es nicht zwingend brauchte. In Deutschland musste man keine gigantischen Distanzen in der Wildnis überbrücken wie in den USA. Als Carl Benz 1886 den Benz-Patent-Motorwagen Nr. 1 erfand, gab es in Deutschland eine gut ausgebaute Eisenbahn – und bereits das Fahrrad für den Nahverkehr. Schon in den Anfängen stand das Automobil für Freiheit und Unabhängigkeit, es war ein Symbol für Modernität. Doch bis in die 1920er- und 1930er-Jahre blieb es ein Luxusspielzeug.

Doch der deutsche Automobilmythos bröckelt. Immer mehr Menschen können sich heute vorstellen, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen; der Anteil der Privatkäufer an den Neuzulassungen geht zurück. In der älteren Generation ist es bis heute üblich, am Sonntag den Wagen zu waschen oder beim Vorbeifahren an der Tankstelle die Benzinpreise zu kommentieren. Die Jungen haben zum Automobil schon ein viel entspannteres Verhältnis. So ermöglichen digitale Kommunikationsgeräte eine ganz neue Form von Selbstbewegung – nämlich ohne sich vom Fleck zu rühren, wie der Journalist und Autor Hanno Rauterberg in seinem Buch „Wir sind die Stadt!“ schreibt: „Die Ich-Kapsel des Automobils bekommt Konkurrenz durch das iPhone.“

Der digitale Wandel verändert auch das Autofahren. Das Elektroauto steht nach Ansicht vieler vor dem Durchbruch; das autonome Auto, gesteuert von künstlicher Intelligenz statt vom menschlichen Fahrer, ist in greifbare Nähe gerückt. Eine Kombination dieser Technologien, zusammen mit Carsharing, könnte die Mobilität revolutionieren. „Das selbstfahrende Auto ist mehr als intelligente Technik“, schreibt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer: „Es verändert unser Denken, unsere Gesellschaft, unsere Werte.“ Das selbstfahrende Auto würde nicht nur mehr Sicherheit bringen, sondern auch Zeitgewinn. Der „Fahrer“ könnte sich mit anderen Dingen beschäftigen, er wäre nicht mehr der Held hinter dem Lenkrad. Das autonome Auto bedeutet das Ende der Fahrerperspektive auf die Welt.

Gesucht: Eine radikal neue Idee

Seit Jahren entwickelt sich das Automobil immer mehr zum rollenden Computer, mit über 100 vernetzten IT-Systemen und kilometerlangen Kabelsträngen, von der Motorsteuerung bis zum automatischen Einparksystem. Was die digitale Vernetzung wirklich bedeutet, das beginnen die Autohersteller erst allmählich zu begreifen. Was sich verändert, ist nicht bloß das Auto selbst. Es ist das Paradigma des Fahrens. Das automobile Subjekt verschwindet. „Das Auto der Zukunft wird nicht mehr nur isoliertes Fortbewegungsmittel sein, sondern Teil einer in sich vernetzten Mobilitätswelt“, schreibt Dudenhöffer.

Der deutsche Automythos ist von gestern, was wir brauchen, das ist eine radikal neue Idee, die am deutschen Ingenieursgeist, am Qualitätswillen anknüpft, aber nicht bloß den Selbstzweck des Fahrens im Auge hat, sondern eine bessere, lebenswertere Welt. Wir können und wir müssen den „technischen Code“ des Automobils radikal umschreiben, auf demokratische Weise – als eine Art Programm für eine neue Form der deutschen Selbstbewegung. Die Freiheit der Deutschen realisiert sich nicht bei Tempo 200 auf der Autobahn, sondern in einer intelligenteren Mobilität, in einer neuen Leichtigkeit des deutschen Fahrens. Diese neue Mobilität könnte dem automobilen Subjekt – jenem Hybridwesen aus Mensch und Technik, das in Deutschland seine am höchsten entwickelte Gestalt angenommen hat – eine neue Subjektivität, eine neue Lebensform schenken. Eine Identität, die vielleicht sogar mehr Freude macht als das Autofahren selbst.